Bartgeier gehören zu den imposantesten Bewohnern des Hochgebirges, welche seit Beginn ihrer Wiederansiedlung im Jahr 1986 in verschiedenen Bereichen der Alpen eine neue (alte) Heimat gefunden haben.

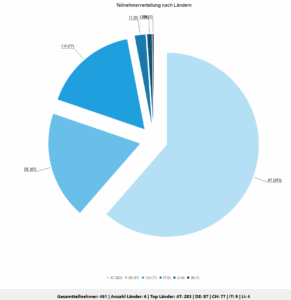

Um ein möglichst genaues Bild des aktuellen Bartgeierbestands zu erhalten, findet jeden Herbst der internationale Bartgeier-Zähltag statt.

Schwerpunkt der Beobachtungstage liegt auf Samstag, dem 11. Oktober 2025. Während des Internationalen Zähltages wird im Zeitraum zwischen 09 bis 15 Uhr nach den „Giganten der Lüfte“ Ausschau gehalten. Dabei sollte die Beobachtungszeit mindestens im Zeitraum zwischen 10 bis 14 Uhr liegen.

Auch für Vorarlberg ist eine koordinierte Zählung geplant. Besonders gute Chancen für Sichtungen bestehen etwa im hinteren Bregenzerwald, Lechquellengebirge, Montafon/Silvretta und Rätikon.

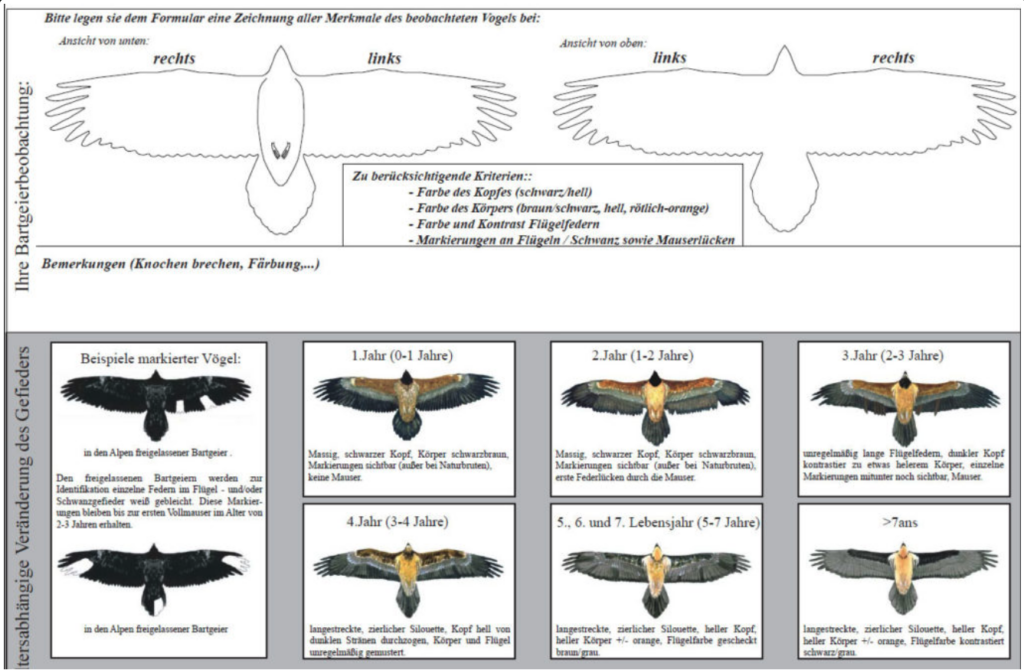

Mit einer Flügelspannweite von bis zu drei Metern sowie einem langen „keilförmigen“ Stoß besitzen Bartgeier eine markante Silhouette, welche sie gut von anderen Vogelarten unterscheiden lässt.

Während Bartgeier in den ersten Lebensjahren eine recht dunkle Gefiederfärbung aufweisen, bilden sie mit zunehmendem Alter ein kontrastreiches Gefieder aus, wobei vor allem das orangefarbene Rumpfgefieder hervorsticht.

Ausgewilderte Bartgeier besitzen zudem eine weiße Gefiedermarkierung, welche durch gebleichte Federn erzeugt wird.

Besonders gute Chancen für Sichtungen bestehen etwa im hinteren Bregenzerwald, Lechquellengebirge, Montafon/Silvretta und Rätikon.

Für die Beobachtung wird empfohlen, Fernglas, Fotoapparat sowie Schreibutensilien dabei zu haben, um mögliche Sichtungen dokumentieren zu können.

Wenn Sie als BartgeierbeobachterIn aktiv werden möchten:

Jeder der am 11. Oktober unterwegs ist (etwa im Rahmen der landesweiten Gamswildzählung), wird darum gebeten, während der Fokuszeit von 9.00 bis 15.00 Uhr sämtliche Beobachtungen von Bartgeiern zu dokumentieren. Idealerweise verbringt man dabei mehrere Stunden an einem guten Beobachtungspukt und notiert sich dann jede Beobachtung mit folgenden Informationen:

- Wo genau (Seehöhe, Ortsbezeichnung oder Koordinaten)

- wann und für welchen Zeitraum

- junger oder adulter Bartgeier (siehe Poster)

Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, ob der Bartgeier eine Markierung (Stellen mit gebleichten Federn, Farbe vom Fußring, Sender) hat. Wenn möglich ergänzt man die Meldung um ein Bild.

Meldungen können direkt unter folgendem Link gemeldet werden:

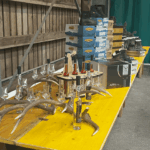

Im Tiroler Steinbockzentrum in St. Leonhard, das auch zum NaturparkKaunergrat gehört, wurden wir von Norbert Krabacher, dem langjährigen Jagdleiter der Tiroler Landesjagd, den Berufsjägern WM Peter Melmer, BJ Philipp Gaugg und Revierjäger Kolb Benedikt mit einem herzlichen Weidmannsheil begrüßt.

Im Tiroler Steinbockzentrum in St. Leonhard, das auch zum NaturparkKaunergrat gehört, wurden wir von Norbert Krabacher, dem langjährigen Jagdleiter der Tiroler Landesjagd, den Berufsjägern WM Peter Melmer, BJ Philipp Gaugg und Revierjäger Kolb Benedikt mit einem herzlichen Weidmannsheil begrüßt.