APP ZUR KOMMUNIKATION UND AUFTRAGSERSTELLUNG FÜR DIE REHKITZRETTUNG

Im Rahmen eines Diplomarbeitsprojekts der HAK Feldkirch wird an einer innovativen Lösung zur Unterstützung der Rehkitzrettung gearbeitet. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer App, die die Kommunikation und Koordination zwischen Jägern und Landwirten erleichtert und damit die Rettung von Rehkitzen noch effektiver gestaltet.

Um Meinungen und Bedürfnisse aus der Praxis einzuholen haben die Projektbeteiligten eine Umfrage erstellt. Wir bitten euch herzlich, diese Umfrage zu unterstützen, indem ihr daran teilnehmt. Das Feedback der JägerInnen ist von großer Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Idee.

Hier geht es direkt zur Umfrage:

👉 Umfrage zur Rehkitzrettung

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und damit einen wertvollen Beitrag zum Tierschutz leistet!

Die Gamsblindheit (auch: Infektiöse Keratokonjunktivitis – IKK) ist eine hochansteckende Augenerkrankung, verursacht durch das Bakterium Mykoplasma conjunctivae. Es kommt zu einer Entzündung der Binde – und Hornhaut des Auges. Betroffen sind vor allem Gämsen, aber auch Steinwild. Je nach Verlauf führt sie zu einer vorübergehenden oder im schlimmsten Fall dauerhaften Erblindung durch Zerstörung des Auges. Die Erkrankung ist damit für die Tiere lebensbedrohlich.

Übertragen werden die Bakterien sowohl über direkten als auch indirekten Kontakt (zB Fliegen). Schafe, aber auch Ziegen können den Erreger ebenfalls tragen, wobei Schafe meist symptomlose Träger sind. Eine wechselseitige Infektion ist daher beim Zusammentreffen von Schafen mit Gams– sowie Steinwild möglich. Ein selbstständiges Ausheilen der Gamsblindheit ist möglich, erfordert jedoch unbedingt ausreichend Ruhe.

Eine Übertragung und folgende Infektion des Menschen nach Kontakt mit erkrankten Tieren ist möglich. Entsprechende Hygienemaßnahmen sind daher dringend empfohlen, wie die Verwendung von Handschuhen bzw. gründliches Händewaschen und Desinfizieren nach einem Kontakt.

Vier Stadien der Erkrankung

- Stadium: Die Tiere zeigen vermehrten Tränenfluss, Lichtscheue und eine Rötung der Bindehäute.

- Stadium: Eine deutliche Entzündung der Bindehaut und erste Trübungen der Hornhaut werden sichtbar. Das Tier zeigt bereits leicht unsicheres Verhalten.

- Stadium: Starker Tränenfluss, gelbe Herde auf der Hornhaut und fortschreitende Trübung kennzeichnen eine ernsthafte Schädigung des Auges.

- Stadium: Hornhautgeschwüre bis hin zum Austritt des Kammerwassers führen zur vollständigen Erblindung.

Aktuelle Situation

Krankheitszüge der Gamsblindheit treten in etwa alle zehn Jahre in den Gamspopulationen auf, aufgrund des Klimawandels zeichnen sich jedoch kürzer werdenden Intervalle ab. In Vorarlberg kam es zuletzt im Jagdjahr 2017/18 zu einem seuchenartigen Auftreten. Alleine bei der Veterinärbehörde in Bludenz wurden damals um die 100 Hegeabschüsse von Gamswild vorgelegt.

Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Fälle auftraten kam es aktuell (November 2024) zu mehreren Fällen in den Gamswildräumen „Gamsfreiheit-Spullers“ und „Zitterklapfen“.

Maßnahmen und Meldepflicht

Da eine Behandlung der Wildtiere nicht möglich ist, ist absolute Ruhe für die Tiere erforderlich, um die Chance einer selbstständigen Ausheilung zu erhöhen, jegliche Störungen sind zu vermeiden.

Ein Hegeabschuss ist erst dann gerechtfertigt, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist (Stadium 3 und 4).

Ein bloßes Verdachtsmoment reicht nicht aus, da sich infizierte Tiere in frühen Stadien bei nachlassendem Infektionsdruck erholen können.

Eine Meldung an den Hegeobmann sowie die Jagdnutzungsberechtigten der Nachbargebiete ist über das Jagdgesetz vorgegeben! Erlegte Tiere sind der Behörde (idR dem Amtstierarzt) vorzulegen.

Dem zweijährigen Turnus entsprechend findet im Frühjahr 2024 wieder eine landesweite Birkwildzählung statt. Vom Raufußhühnerausschuss der Vorarlberger Jägerschaft wurde folgender Zähltermin fixiert:

TERMIN: 4. MAI 2024

AUSWEICHTERMIN: 11. MAI 2024

Jede Hegegemeinschaft sollte die Zählung intern koordinieren und die Zählergebnisse gesammelt an die Geschäftsstelle übermitteln.

Im Fall von schlechter bzw. ungeeigneter Witterung kann die jeweilige Zählung auf den Ausweichtermin, welcher eine Woche später stattfindet, verschoben werden.

Die notwendigen Unterlagen für die Zählung wurden den zuständigen Hegeobmännern zugesandt können hier heruntergeladen werden:

Wir bitten Sie, auch heuer wieder an der Birkwildzählung teilzunehmen. Nur durch das gewissenhafte Monitoring in Form von Zählungen und durch die abgegebenen Birkwildberichte ist die Möglichkeit einer Frühjahrsbejagung durch Ausnahmeverordnungen auch in Zukunft gegeben. Die langjährigen Zähldaten belegen eine stabile Bestandesentwicklung des Birkwildes in Vorarlberg – mit natürlichen Schwankungen (siehe Grafik).

Entwicklung der Birkwild-Bestandeserhebung in den Jahren 2000 – 2022 (in den Jahren 2006-2007 fand keine Erhebung statt. 2015, 2017, 2019 und 2021 erfolgte die Bestandeserfassung durch Intensivzählung in den Refenzgebieten) – aufgeteilt auf Hahnen, Schneider und Hennen

Der Umgang mit den erhaltenen Daten ist natürlich streng vertraulich!

Fragen zum landesweiten Birkwildmonitoring können gerne an den Obmann des Fachausschusses Akad. JW Karlheinz Jehle (karlheinz.jehle@gmx.at) oder an Gernot Heigl MSc (gernot.heigl@vjagd.at) gerichtet werden.

Zudem ist die Weiterführung von Habitatpflegemaßnahmen, wie der Schaffung von strukturreichen Biotopen durch Schwenden, notwendig, um die vorhandenen Lebensräume dieser interessanten Wildart zu schützen und zu erhalten.

Liebe Jägerinnen und Jäger,

geschätze Kollegeninnen und Kollegen,

Aufgrund der für Dezember recht ungewöhnlich hohen Schneemengen spricht der Gamswildausschuss die Empfehlung aus, das Gamswild aus tierschutz- und jagdethischen Gründen in jenen Gebieten, in denen keine forstlichen Schäden zu erwarten sind, ab sofort nicht mehr zu bejagen.

Gamswild kommt mit derart widrigen Bedingungen einigermaßen gut zurecht, jedoch ist Ruhe das oberste Gebot. Unnötige Störungen verursachen Stress und wertvolle Reserven werden vorzeitig verbraucht.

Der Druck von Freizeitnutzern wird immer größer, umso wichtiges ist es, dass wir JägerInnen mit gutem Beispiel voran gehen und dem Wild die nötige Ruhe gewähren.

Besten Dank für euer Verständnis und Weidmannsheil!

Für den Gamswildausschuss der Vorarlberger Jägerschaft

Revierjäger Manuel Nardin

Ab Ende Juli beginnt in Vorarlberg die Rehbrunft. Die Böcke folgen dabei der Geiß, die anfangs flüchtet. Der Bock treibt sie daher vor allem am Beginn mit hohem Tempo. Durch dieses Brunftverhalten wechselt Rehwild in der Brunftzeit vermehrt über Straßen, wodurch auch untertags das Risiko für Wildunfälle steigt. Die Vorarlberger Jägerschaft appelliert daher, das Tempo anzupassen und die Straßenränder im Blick zu behalten.

„Bock und Geiß haben in der Brunftzeit den Kopf woanders. Der Bock etwa treibt die Geiß mit gesenktem Haupt und nimmt seine Umgebung nicht mehr wahr. Daher ist zum Schutz der Fahrzeuginsassen und der Wildtiere erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr geboten“, so Landesjägermeister Christoph Breier. In Vorarlberg kommen jährlich mindestens 800 Wildtiere durch den Straßenverkehr zu Tode. Rehwild ist dabei mit 350 Stück am stärksten betroffen.

Die Jägerschaft verfolgt zur Senkung der Wildunfallrate zwei Wege: Sensibilisierungsmaßnahmen in Form von Presseaussendungen in der Hauptwechselzeit im Herbst sowie Vergrämungsmaßnahmen in Form von optischen Warnmelder an neuralgischen Straßenabschnitten. Sie warnen Wildtiere und halten sie im Falle von herannahenden Fahrzeugen von der Fahrbahn fern.

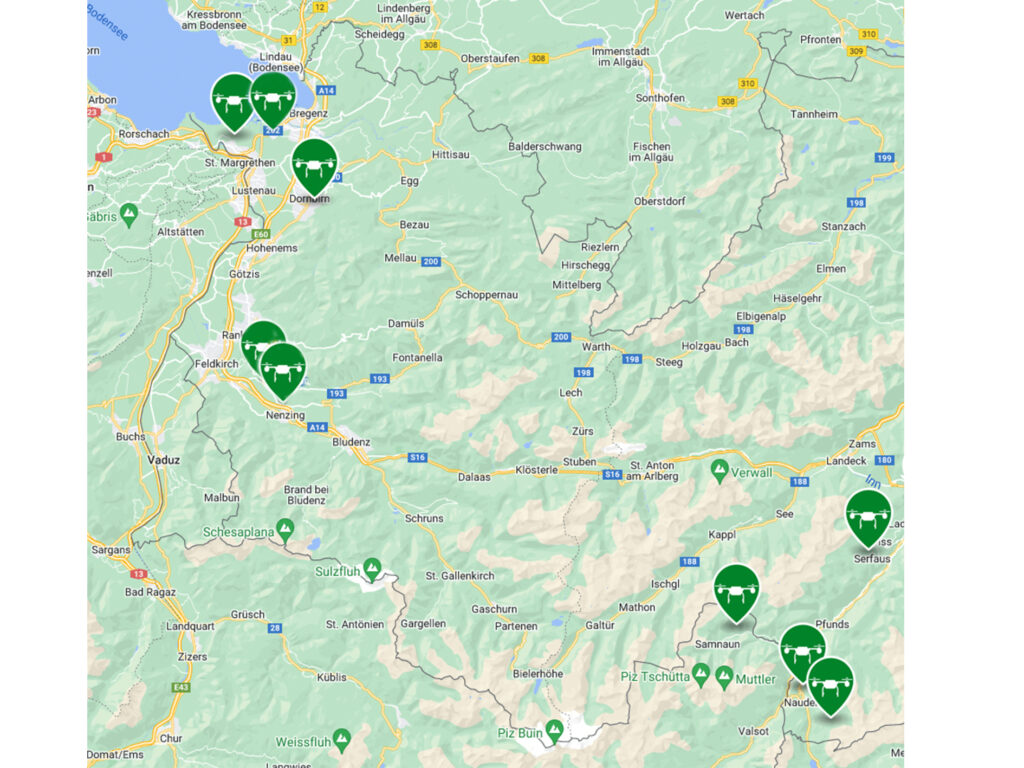

In den vergangenen Jahren wurden auf diese Art bereits zahlreiche Landesstraßen sicherer gemacht. Die Erfolgsrate spricht dabei für sich: Die Zahl der Rehwild-Nachtunfälle konnte auf diesen Abschnitten um bis zu 70 Prozent zu reduziert werden.

Übersicht der Wildunfälle

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.

Mehr erfahren

Die Karte zeigt jenen Teil der Wildunfälle bei welchem die Polizei informiert wurde. Bitte beachten, dass 40% der Einsätze nicht mittels GPS-Position erfasst wurden und daher nicht aufscheinen.

Verhaltensrichtlinien bei Wildunfällen

Im Falle eines drohenden Zusammenstoßes mit einem Wildtier sollte stark gebremst und das Lenkrad gut festgehalten werden, denn Ausweichmanöver stellen ein hohes Risiko für die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer dar. Sollte es zu Wildunfällen kommen, müssen die Fahrzeuglenker das Fahrzeug abstellen und die Unfallstelle absichern. Nach der Versorgung von verletzten Personen müssen Polizei und im Bedarfsfall die Rettung verständigt werden. Grundsätzlich muss jeder Unfall – also auch wenn das Tier flüchtet – der Polizei gemeldet werden, die den Unfall aufnimmt und die Jägerschaft informiert, die Nachsuche und die Bergung übernimmt.

Das Tier darf keinesfalls mitgenommen werden.

In den Monaten Mai/Juni werden mehrheitlich die Rehkitze gesetzt. Ihr gepunktetes Fell, kombiniert mit ihrem natürlichen Verhalten sich ins hohe Gras zu ducken, macht die Kitze nahezu unsichtbar für Fressfeinde. Diese Strategie des Rehwildes ist aber leider nicht gegen den Einsatz von Mähwerken ausgelegt.

Da die erste Mahd in derselben Zeit stattfindet wie die Setzzeit, fallen laut Schätzungen jährlich bis zu 25.000 Rehkitze in Österreich den Mähwerken zum Opfer. In Vorarlberg dürfte es sich um mehrere hundert Jungtiere handeln. Um den Mahdverlust so gering wie möglich zu halten, gibt es vielerlei einfache und praktikable Techniken. Sehr bewährt hat sich mittlerweile insbesondere der Einsatz von Drohnen.

Bereits vor einigen Jahren wurde damit begonnen Drohnen mit Wärmebildkameras zur Rettung von Rehkitzen einzusetzen. Diese Methode ist sehr effizient und ermöglicht ein schnelles und zuverlässiges Absuchen von Wiesen, welche anschließend gemäht werden können. Viele Jäger und Landwirte möchten diese Technik zum Schutz von Rehkitzen einsetzen, nur ist es oft schwierig verfügbare Drohnenpiloten in der Nähe zu finden.

Um diese Lücke zu schließen und die Kommunikation zwischen den Interessengruppen zu vereinfachen, wurde vom Tiroler Jägerverband die Plattform „Rehkitzrettung – gemeinsam gegen den Mähtod“ erstellt. Nun hat sich die Vorarlberger Jägerschaft dieser erfolgreichen Plattform angeschlossen.

Förderungsprojekt

Um den Einsatz dieser bewährten Technik weiter zu forcieren unterstützt die Vorarlberger Jägerschaft das Engagement der Vorarlberger JägerInnen durch Anerkennungsbeitrag für Drohneneinsätze sowie Zuschüsse zur Anschaffung von Vergrämungsgeräten (siehe unten).

Gefördert werden die gemeldeten Einsätze von DrohnenpilotInnen, welche auf der Plattform http://www.rehkitzrettung.at registriert sind. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Anzahl Einsätze bzw. der abgeflogenen Fläche pro Einsatz.

Gefördert werden Einsätze in drei Kategorien: „klein“ (<10 ha) mit € 40, „mittel“ (10-20 ha) mit € 70 und „groß“ (ab 20 ha) mit € 120 je Einsatz.

Einsatz von Wärmebilddrohnen

Drohnen, welche für die Rehkitzrettung eingesetzt werden, verfügen über eine Echtbild- und eine Wärmebildkamera. Die hochsensible Wärmebildkamera misst und visualisiert die Temperaturen am Boden, wodurch deutlich wärmere Objekte erkannt werden können und die versteckten Rehkitze sichtbar werden.

Am besten funktioniert dies in den frühen Morgenstunden, wenn der Boden und die Vegetation kühl sind und noch nicht von der Sonne aufgewärmt. Je nach Bewölkungsgrad bzw. Sonnenscheindauer und technischen Möglichkeiten der Wärmebildkamera ist es ggf. auch am Vormittag oder gar noch später möglich, Rehkitze aufzuspüren.

Die Felder, welche später gemäht werden, werden in einem Raster abgeflogen. Dies erfolgt entweder manuell gesteuert oder nach einer zuvor festgelegten und programmierten Route. Je nach Wärmebildkamera wird dabei in einer Höhe von rund 80 m geflogen. Dadurch ist es möglich, in kurzer Zeit relativ große Flächen abzusuchen.

Registrierung für Drohnenpiloten

Um sich als Drohnenpilot eintragen zu lassen, müssen Sie sich einfach auf der Homepage http://www.rehkitzrettung.at als solcher registrieren . Die Vorarlberger Jägerschaft wird Sie daraufhin kontaktieren und Sie anschließend in die Datenbank bzw. auf der Karte eintragen.

Die Registrierung ist kostenlos und es ist jedem Piloten selbst überlassen wann und wo er zur Verfügung steht.

Förderung von Vergrämungsgeräten

Zusätzlich zur Unterstützung von Drohneneinsätzen fördert die Vorarlberger Jägerschaft im Zuge des neu gestarteten Projektes auch den Kauf von Vergrämungsgeräten für die Rehkitzrettung.

Dabei handelt es sich um innovative Geräte, die mit variablen akustischen und optischen Signalen zur allgemeinen Wildvergrämung (Kitzrettung, Wildschadensvermeidung usw.) eingesetzt werden können. Diese verfügen zumeist über verschiedene Betriebsfunktionen, die für die Kitzrettung oder zur Wildvergrämung eingesetzt werden können. Die Abfolge der optischen und akustischen Signale hat zur Vorbeugung eines Gewöhnungseffekts keine Regelmäßigkeit. Durch eine 360-Grad-Bauweise, kann eine gleichmäßige Vergrämungswirkung in einem Umkreis von mindestens 100 Metern erreicht werden. Das entspricht einer Fläche von etwas mehr als drei Hektar.

Wichtig ist, dass diese Maßnahme erst am Tag bzw. Abend vor dem geplanten Mähtermin umgesetzt werden, ansonsten droht die Gefahr der Gewöhnung, was folglich dazu führt, dass die Geiß das Kitz wieder zurück in die angestammte Wiese bringt.

Insgesamt wird die Anschaffung von 50 Geräten mit jeweils € 50 gefördert. Damit diese Geräte möglichst homogen über Vorarlberg verteilt werden können, können pro Betrieb bzw. pro Jagdgebiet maximal vier Geräte bestellt vom zuständigen Jagdschutzorgan bzw. Pächter bestellt werden.

Bei Interesse bzw. Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Vorarlberger Jägerschaft.

Seit dem letzten Zwischenbericht über das Auerhuhnprojekt Vorarlberg ist nun schon einige Zeit vergangen (Ausgabe 2/2022). Wir erinnern uns: der aktuelle Wissensstand über Auerhühner in Vorarlberg war gering. Meldungen von Sichtungen und Nachweisfunden beruhten meist auf Zufallsfunden und wurden unsystematisch in verschiedenen Datenbanken festgehalten. Landesweite Balzplatzzählungen, wie sie von den Jägerschaften in anderen Bundesländern organisiert werden und als Grundlage für Bestandeseinschätzungen dienen, werden in Vorarlberg für Auerhühner nicht durchgeführt. Die wenigen vorhandenen Daten reichten bisher nicht aus, um gesicherte Aussagen über die Entwicklung der einzelnen Bestände in bekannten Vorkommensgebieten oder der Gesamtpopulation treffen zu können.

Um einen verbesserten Kenntnisstand über aktuelle Vorkommen, Lebensraumqualität und -potential sowie sinnvolle Maßnahmen zur Förderung des Auerhuhns zu erlangen, wurde vom Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Umwelt- und Klimaschutz gemeinsam mit den Abteilungen Forstwesen sowie Landwirtschaft und ländlicher Raum, der Vorarlberger Jägerschaft, BirdLife Vorarlberg und der Stiftung Gamsfreiheit eine Grundlagenstudie „Auerhuhn in Vorarlberg“ in Auftrag gegeben. Bearbeitet wurde die Studie von einer Bürogemeinschaft, bestehend aus dem Wildbiologischem Büro Veronika Grünschachner-Berger aus der Steiermark, Monika Pfeifer und Thomas Huber vom Büro am Berg – Wildtierökologie und Landschaftsplanung aus Kärnten und Florian Kunz und Ursula Nopp-Mayr vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft sowie Markus Immitzer vom Institut für Geomatik an der Universität für Bodenkultur in Wien

Veranstaltungshinweis

Dienstag, 23. Mai 2023 um 19:00 Uhr

Zur Diversität der Vorarlberger Auerhuhnpopulation

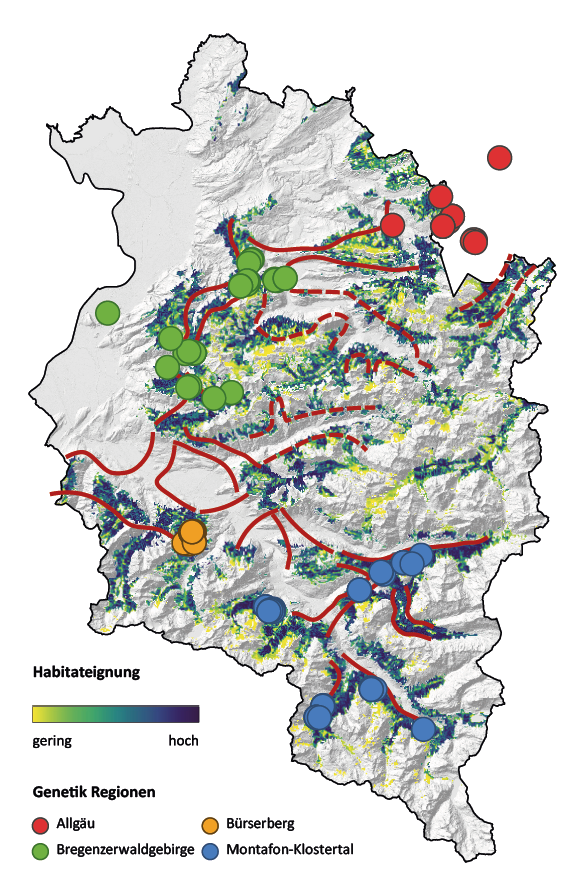

Neben dem Lebensraum wurde auch die rezente Auerhuhnpopulation genauestens untersucht: rund 200 Losungs- und Federproben wurden unter Mithilfe vieler Helfer in den Revieren gesammelt und zur genetischen Auswertung in das Labor nach Wien geschickt.

Insgesamt konnten bei der genetischen Analyse der Proben aus den verschiedenen Vorkommensgebieten 55 Individuen nachgewiesen werden. Mit einem angenommenen Geschlechterverhältnis von 1:1,4 Hahnen und Hennen führt dies zu einem geschätzten (hochgerechneten) Mindestbestand von 92 Individuen .

Es kann angenommen werden, dass eine größere Zahl auswertbarer Proben noch einige Individuen mehr ergeben hätte, eine deutlich höhere Anzahl an Individuen ist jedoch nicht zu erwarten.

Die Auswertung zeigt außerdem, dass die genetische Diversität noch vergleichbar gut ist, die einzelnen Auerhuhnvorkommen jedoch bereits eine signifikante „Clusterung“ aufweisen. Das bedeutet, dass zwischen den vier unterscheidbaren Regionen vermutlich nicht mehr genügend Austausch und somit Genfluss besteht. Die Regionen Bregenzerwaldgebirge (insbesondere Frödischtal und Firstgebiet) und Allgäuer Alpen (grenzüberschreitende Region um Hittisau und Sibratsgfäll) erscheinen noch besser miteinander vernetzt, was auf noch vorhandene Trittsteinmöglichkeiten im Bregenzerwald hinweist. Auswertungen von Nachweisen aus dem benachbarten Allgäu zeigten, dass die Bestände im nördlichen Teil Vorarlbergs stark von den guten Auerhuhnbeständen im Allgäu abhängig sind. Der Erhalt und die Förderung der Trittsteine über den Bregenzerwald sind von besonderer Wichtigkeit für den Erhalt der Bestände im westlichen Bregenzerwaldgebirge, da diese vermutlich zu klein für ein isoliertes Bestehen sind. Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die vielen kleineren bewaldeten Rücken und Kuppen zu legen, die als Trittsteine zwischen den Beständen fungieren können. Genau so sind die bewaldeten Kuppen an den Taleingängen des Montafons, das Hochjoch und der Kristberg wichtige Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem Montafon über das Silbertal ins Klostertal. In der Teilpopulation Bürserberg konnten trotz der geringen Fläche die meisten Individuen nachgewiesen werden, womit diesem Vorkommen eine besonders wichtige Rolle im Populationsverbund zukommt.

Habitateignungs-Modell, genetische Regionen und Korridore (rot)

Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Beständen ist gerade für die Situation in Vorarlberg von wesentlicher Bedeutung. Ein solcher Genfluss kann Inzucht verhindern, die genetische Vielfalt in einer zusammenhängenden Population erhalten und ist somit ein wesentlicher Faktor für das langfristige Überleben einer Art. Durch die genetische Analyse konnte in einem Fall die Wanderbewegung einer Henne im Montafon über die Distanz von 12 km nachgewiesen werden. Die Wanderbewegung entlang des Tales scheint also möglich zu sein, ein solcher Einzelnachweis darf jedoch nicht als Beweis für eine bestehende ausreichende Vernetzung gesehen werden. Die noch gute genetische Diversität bei gleichzeitig bereits nachweisbarer Strukturierung zeigt einen dringenden Handlungsbedarf auf, einerseits in der Vernetzung der Teilpopulationen, andererseits in der Stabilisierung und langfristigem Erhalt bekannter Vorkommen.

Managementmaßnahmen zur Verbesserung der Situation für Auerhühner in Vorarlberg sollten daher zwei klare Ziele verfolgen:

1) die Sicherstellung der noch existierenden Teilpopulationen in den Vorkommens-Schwerpunktgebieten sowie

2) die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Vernetzung zwischen den einzelnen Beständen.

Lebensraumansprüche des Auerhuhns verstehen

Damit diese Ziele erreicht werden können, benötigt es gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten. Eine erste Voraussetzung hierfür ist eine grundlegende Kenntnis über die Lebensraumansprüche des Auerhuhns. Aus diesem Grund wurden im Rahmen des Projekts eine Reihe von Exkursionen und Schulungen in verschiedenen Auerhuhngebieten durchgeführt. Das Teilnehmerfeld reichte von Behördenvertretern aus Forst und Naturschutz, Waldaufsehern und Grundbesitzern bis zu Forstbetrieben und Schutzgebietsbetreuern. Neben der Vermittlung von Informationen zur Biologie und Lebensraumansprüchen der Auerhühner für einen größeren Personenkreis (wir berichteten ausführlich darüber in der Ausgabe 2/2022), wurden im Sommer und Herbst 2022 für und gemeinsam mit Waldaufsehern, Forstbetrieben und Schutzgebeitsbetreuern gezielte Schulungen und Planungen für forstliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume für Auerhühner durchgeführt. Neben den Vorkommens-Schwerpunktgebieten wurden hierbei auch jene Gebiete berücksichtigt, die aktuell vielleicht wenig geeignet für Auerhühner sind, aber wichtige Funktionen für die Vernetzung der einzelnen Vorkommen erfüllen.

Seilungen bringen Licht in den Bestand: die Bodenvegetation wird für Auerhühner wieder attraktiv

Monitoring und Nachschau

Eine unverzichtbare Begleitmaßnahme zur aktiven Lebensraumgestaltung ist eine laufende Erhebung der Bestandesentwicklung im Rahmen eines Monitorings. Ohne eine Intensivierung des Monitorings im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten wird die Erhaltung des Auerhuhnbestandes in Vorarlberg nicht zu bewerkstelligen sein und ein unbemerktes Verschwinden ist zu befürchten. Der Schwerpunkt des Monitorings sollte dabei in Gebieten mit vergleichsweise großen Vorkommen liegen. In reinen Trittsteingebieten, die der Verbindung der einzelnen Vorkommensgebiete dienen, ist jedenfalls ein Lebensraummonitoring (Vergleich der Veränderungen der Lebensraumeignung mit dem Lebensraum-Potentialmodell) von großer Bedeutung, da hier der systematische Nachweis von Auerhuhn-Vorkommen erfahrungsgemäß sehr schwer zu erbringen ist. Für ein Monitoring der Auerhuhnbestände sollten regelmäßige Balzplatzzählungen, eine gezielte Nachweissuche in ausgewählten Referenzgebieten und ein periodisches genetisches Monitoring basierend auf den vorliegenden Ergebnissen der genetischen Auswertungen durchgeführt werden.

Handeln gefragt

Die noch gute genetische Diversität sowie einzelne migrierende Individuen geben Hoffnung, dass mit gezielten Maßnahmen die Auerhuhnbestände in Vorarlberg auf Dauer erhalten werden können. Ohne gezielte Maßnahmen zumindest in den definierten Kerngebieten und ohne Erhalt der Korridore und Trittsteine werden die lokalen Populationen jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu halten sein. Neben der Hauptursache für den Rückgang des Auerhuhns, dem „Dunklerwerden der Wälder“ durch die markante Zunahme des Kronenschlusses, sind menschliche Störungen als wesentliche Einflussfaktoren zu sehen. Ähnlich wie in anderen Bundesländern besteht die wichtigste forstliche Maßnahme in der Auflichtung von Beständen, in Kombination mit weiteren forstlichen und raumplanerischen Maßnahmen. Diese können sein: Schaffung und Erhalt von Flugschneisen und Lücken im Bestand, Erhöhung des Grenzlinienanteils, Gestaltung von Böschungen entlang von Forststraßen, aber auch die Minderung menschlicher Störeinflüsse durch intensiven Tourismus oder Freizeitsport sowie eine angepasste Raumplanung durch Verzicht auf große Infrastrukturprojekte in wichtigen Schwerpunkt- und Trittsteingebieten. Verschiedene Maßnahmen können einander ergänzen und fördern. Grundsätzlich sollte nach dem Prinzip des „Rotierenden Mosaiks“ gearbeitet werden. Dieses sollte Grundlage für eine aktive, vorausschauende Habitatgestaltung sein: Lebensraumteile werden früh genug „vorbereitet“, damit sie später nutzbar sind. Der überwiegende Teil der notwendigen forstlichen Maßnahmen sollte dabei durch die bestehenden forstlichen Förderungen abdeckbar sein.

Das wieder erwachte Interesse am Auerhuhn muss nun weiter gepflegt werden. Vor allem für Gundbesitzer und Jäger sollen hierfür zukünftig in den Regionen jeweils „Auerhuhnbeauftragte“ als Ansprechpartner für (forstliche) Maßnahmen (Beratung und Planung) zur Verfügung stehen. Meldungen über Nachweise werden bei der Vorarlberger Jägerschaft, dem Land Vorarlberg, Inatura oder BirdLife auch weiterhin gerne angenommen und in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet.

Dank der im Projekt gewonnen Erkenntnisse können Maßnahmen zur Förderung des Auerhuhns fortan effizienter und zielgerichteter umgesetzt werden. Eines hat die nun beendete Grundlagenstudie jedenfalls gezeigt: Der Fortbestand dieser besonderen Wildart kann nur durch gemeinsames engagiertes Handeln auf vielen großen und kleinen Flächen und den verschiedenen Ebenen erfolgreich gelingen.

Das Projektteam und die Projektverantwortlichen bedanken sich bei den vielen Helfern, Interessierten und Engagierten, ohne die die umfangreiche Suche und Bestandessaufnahme der Auerhühner nicht möglich gewesen wäre!

Das Projektteam: Veronika Grünschachner-Berger, Monika Pfeifer, Thomas Huber, Florian Kunz, Ursula Nopp-Mayr

Eine wichtige Grundlage für eine nachhaltige jagdliche Nutzung ist die Wildstandserhebung. Kaum eine andere Wildart bietet bessere Voraussetzungen dafür als die tagaktive Gamswild.

Objektive Zahlen und Daten sind nicht nur als Grundlage für die Abschussplanung unersetzlich, sondern sind auch für die Umsetzung von notwendigen Rückzugsräumen oberster Priorität. Es muss daher im Interesse aller Vorarlberger Jägerinnen und Jäger liegen, eine hohe Qualität der Zählergebnisse sicherzustellen und die Verantwortung für diese Charakterart der heimischen Bergreviere zu übernehmen und sich für sie einzusetzen.

Nur dadurch kann auch zukünftig eine, dem FFH-Status der Alpengams entsprechende, jagdliche Nutzung sichergestellt und verantwortet werden. Natürlich wissen wir, dass mit den periodischen Zählungen nur Wildbestandstrends und keine absoluten Bestandszahlen erfasst werden. Es wird immer eine Dunkelziffer geben. Wichtig ist aber, dass die periodischen Zählungen zur Abschätzung von Trends immer mit derselben Methode durchgeführt werden.

Informationen zum Ablauf der Zählung

- In allen Jagdrevieren mit Gamswildvorkommen.

- Zähltermin: Samstag, 08. Oktober 2022

- Ausweichtermin: Samstag, 15. Oktober 2022

Die Zählung findet von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr statt.

- Zuständige Jagdschutzorgane und Jagdnutzungsberechtigte.

- Idealerweise sollten zur Zählung externe Personen hinzugezogen werden (z.B. Ausbildungsjäger, JungjägerInnen, Interessierte etc.)

- Unterteilung in Böcke, Gaisen und Kitze (sofern möglich auch Jährlinge)

- Besonders wichtig ist die möglichst exakte Erfassung der Kitze und der Jahrlinge. Damit kann der effektive Nachwuchs in einem Gamswildlebensraum abgeschätzt werden.

- Werden Gamsrudel oder Gamsgruppen von mehreren Zählteams erfasst, so ist die jeweils höhere Zahl heranzuziehen und nur in einer der Zählflächen anzugeben bzw. so aufzuteilen, dass die Gesamtsumme nicht überschritten wird und ist ein Verweis auf die Doppelzählung anzuführen.

- Bitte um rasche Übermittlung der ausgefüllten Zählformulare („Zählblatt_Gamswild_2022“) an den zuständigen Hegeobmann.

- Anschließend erfolgt eine gesammelte Weitergabe an die Vlbg. Jägerschaft.

- Die Ergebnisse der Haupt- und Nebenreferenzgebiete im Zuge der landesweiten Zählung bitte zusätzlich gesondert erfassen und das Ergebnis an den Gamswildraumsprecher melden.

Abschließend ergeht die Bitte an alle Revierinhaber und JägerInnen, sich mit ehrlichem Einsatz an dieser Zählung zu beteiligen. Wir wollen proaktiv die gelebte Verantwortung für diese Wildarten in der Öffentlichkeit aufzeigen und die nachhaltige Bejagung dieser Wildarten auch für die Zukunft sicherstellen. Daneben ist diese Zählung eine gute Grundlage für die laufende Evaluierung der Auswirkungen des Klimawandels sowie der Schadwildabschüsse auf die Gamsbestände im Vorarlberger Alpenraum.

Dem zweijährigen Turnus entsprechend findet im Frühjahr 2022 wieder eine landesweite Birkwildzählung statt. Vom Raufußhühnerausschuss der Vorarlberger Jägerschaft wurde folgender Zähltermin fixiert:

TERMIN: 30. APRIL 2022

AUSWEICHTERMIN: 07. MAI 2022

Jede Hegegemeinschaft sollte die Zählung intern koordinieren und die Zählergebnisse gesammelt an die Geschäftsstelle übermitteln.

Im Fall von schlechter bzw. ungeeigneter Witterung kann die jeweilige Zählung auf den Ausweichtermin, welcher eine Woche später stattfindet, verschoben werden.

Die notwendigen Unterlagen für die Zählung wurden den zuständigen Hegeobmännern zugesandt können hier heruntergeladen werden:

Wir bitten Sie, auch heuer wieder an der Birkwildzählung teilzunehmen. Nur durch das gewissenhafte Monitoring in Form von Zählungen und durch die abgegebenen Birkwildberichte ist die Möglichkeit einer Frühjahrsbejagung durch Ausnahmeverordnungen auch in Zukunft gegeben. Die langjährigen Zähldaten belegen eine stabile Bestandesentwicklung des Birkwildes in Vorarlberg – mit natürlichen Schwankungen (siehe Grafik).

Entwicklung der Birkwild-Bestandeserhebung in den Jahren 2000 – 2020 (in den Jahren 2006-2007 fand keine Erhebung statt. 2015, 2017 und 2019 erfolgte die Bestandeserfassung durch Intensivzählung in den Refenzgebieten) – aufgeteilt auf Hahnen, Schneider und Hennen

Der Umgang mit den erhaltenen Daten ist natürlich streng vertraulich!

Fragen zum landesweiten Birkwildmonitoring können gerne an den Obmann des Fachausschusses Akad. JW Karlheinz Jehle (karlheinz.jehle@gmx.at) oder an Gernot Heigl MSc (gernot.heigl@vjagd.at) gerichtet werden.

Zudem ist die Weiterführung von Habitatpflegemaßnahmen, wie der Schaffung von strukturreichen Biotopen durch Schwenden, notwendig, um die vorhandenen Lebensräume dieser interessanten Wildart zu schützen und zu erhalten.