Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Nachdem im vergangenen Jahr coronabedingt leider keine Landesmeisterschaft im jagdlichen Schießen abgehalten werden konnte ergab sich heuer die günstige Gelegenheit im Rahmen des erstmals ausgerichteten Josef-Beck-Gedächtnisschießens die Bewerbe abzuhalten.

Der Wurftaubenclub Nenzing unter der Leitung von Peter Tabernig und die Schützengilde Nenzing unter Oliver Scherer stellten diese Veranstaltung kurzfristig, zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen, Hegeobmann Josef Beck auf die Beine. Josef Beck war stets ein großer Förderer des jagdlichen Schießens und so war es umso erfreulicher, dass in Nenzing erstmals an einem Wochenende sowohl Kugel- als auch Tontaubenbewerbe stattfinden konnten.

Dank der mittlerweile bewährten Anmeldemöglichkeit mittels „Doodle“ kam es zu keinen Wartezeiten und das Programm der beiden Wettkampftage konnte rasch und effizient abgehalten werden. Neben einer tollen jagdnahen Übungsmöglichkeit ging auch bei der Siegerehrung keiner der TeilnehmerInnen leer aus, sondern wurde mit tollen Sachpreisen bis zum nächsten Jahr verabschiedet.

Jagdliche Kugel

In der jagdlichen Kugel mussten jeweils fünf Schuss auf Wildscheiben in 100 Meter Entfernung abgegeben werden – in unterschiedlichen Stellungen:

- sitzend aufgelegt (Gamsbock)

- stehend angestrichen am festen Bergstock (Fuchs)

- stehend angestrichen am freien Bergstock (Rehbock)

- liegend frei (Keiler)

Der Tagessieg ging wie auch bei der letzten Landesmeisterschaft an Dr. Heinz Hagen mit 195,5 Ringen.

Bei den Damen setzte sich Gaby Kraft mit 141 Ringen durch.

Tontaubenschiessen

Im Zuge des Tontaubenschießens galt es möglichst viele der 50 geworfenen Tauben zu treffen. Diese setzten sich zusammen aus 25 Trap-Tauben und 25 in der praxisnahen Disziplin Jagdparcours. Die anspruchsvolle Anlage sowie die inkludierten Doubletten forderten das Können aller Teilnehmer heraus.

Der Tagessieg ging mit beeindruckenden 45 Tauben an den Routinier Wilfried Beer. Rang zwei konnte sich aufgrund der besseren Passe im Jagdparcour Markus Amann vor Samuel Beer sichern.

Sandra Fenkart konnte das Rennen bei den Damen für sich entscheiden. Zweite wurde Sonja Holzmüller.

jagdliche Kombination

Nach erfolgreicher Absolvierung der Kugel- und Schrotdisziplinen wurde die Ergebnisse summiert (Taube = 3 Punkte) und führten zu folgender Besetzung des Podiums in der Jagdlichen Kombination.

Dr. Heinz Hagen konnte sich mit 312,5 Punkten den Landesmeistertitel vor Peter Tabernig (302,4 Punkte) sichern. Auf Platz drei landete mit einem hauchdünnen Rückstand von 0,4 Punkten Wilfried Beer (302 Punkte).

Den Sieg bei den Damen sicherte sich Sandra Fenkart (175 Punkte) mit einem Punkt Vorsprung vor Sonja Holzmüller (174 Punkte) und Gaby Kraft (141 Punkte).

dankesworte

Die Vorarlberger Jägerschaft bedankt sich ganz herzlich beim Organisationskomitee des Wurftaubenclubs Nenzing und der SG Nenzing welche durch die einwandfreie Organisation die erstmalige Abhaltung einer kombinierten Landesmeisterschaft innerhalb Vorarlbergs ermöglicht haben.

Ein besonderer Dank geht weiters an die Firma Tomaselli welche durch ihre Unterstützung und insbesondere durch die Verrichtung von Baggerarbeiten das Schießbewerb in dieser Qualität erst ermöglicht hat.

Allen SiegerInnen und TeilnehmerInnen eine herzliche Gratulation sowei Weidmannsheil und Schützenheil!

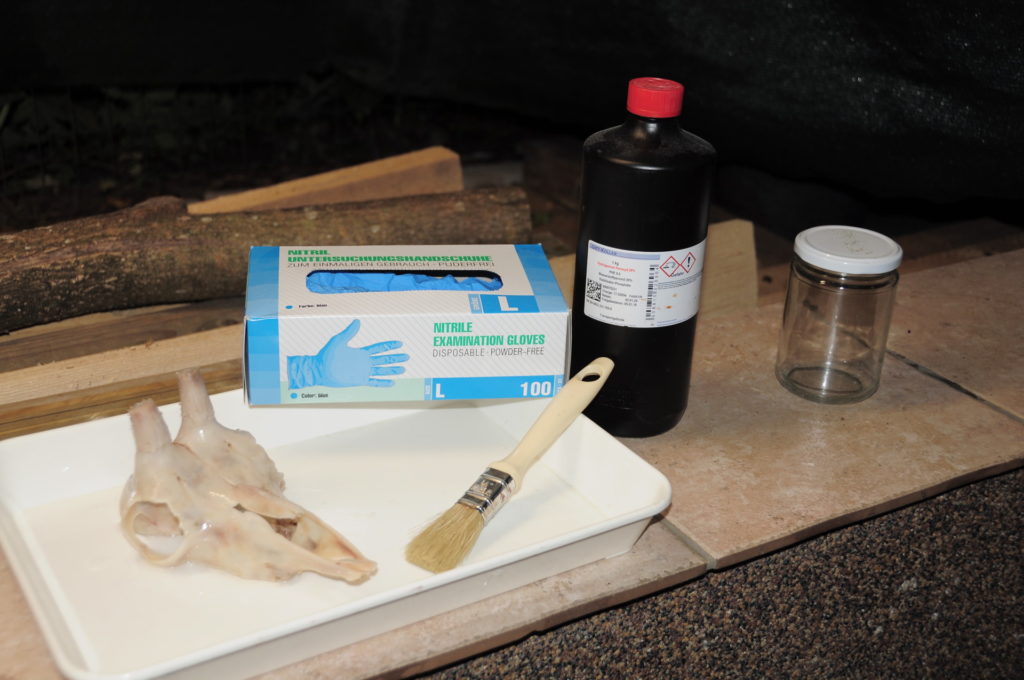

markierung der krucken

decke abschärfen

kochutensilien

auskochen

Zum Auskochen gebe ich einen kräftigen Spritzer Spülmittel ins Wasser. Das entfettet und ist anschließend sehr hilfreich beim Putzen der Trophäe. Ich lege das Haupt bis max. 0,5 bis 1cm unter dem Kruckenansatz ins Wasser und lasse es solange kochen, bis sich an der Stirnhaut die Knochenhaut ablöst. Das ist ein Prozess von einer halben bis dreiviertel Stunde, hängt aber auch vom Alter der Gams ab. Bei älteren Gemsen lässt sich die Knochenhaut eher schlechter lösen als bei Jüngeren.

Ideal wäre es, wenn das abgeschärfte Haupt noch gut 12 Stunden gewässert wird, sprich, man legt es ins kalte Wasser und lässt es einweichen. Danach lassen sich die letzten Weichteile noch besser entfernen. Auch die Zuhilfenahme eines Kärchers ist sehr hilfreich – aber Vorsicht – bitte behutsam mit dem Strahl umgehen.

oberkiefer abschlagen

Nach dem Auskochvorgang wird mit einer Säge das Oberkiefer abgeschlagen.

lösen der krucken

Und das ist jetzt der wichtige Unterschied beim Präparieren der beiden Trophäenträger von Cerviden und Boviden. Durch vorsichtiges Drehen und Ziehen löse ich die Krucken von den Knochenzapfen.

kürzen der Stirnzapfen

Und das ist jetzt der wichtige Unterschied beim Präparieren der beiden Trophäenträger von Cerviden und Boviden. Durch vorsichtiges Drehen und Ziehen löse ich die Krucken von den Knochenzapfen.

anbohren der Stirnzapfen

Dann bohre ich in die Mitte der beiden Stirnzapfen ein Loch um das Knochenmark zu entfernen. Werden die Knochenzapfen nicht angesägt und angebohrt, dann rächt sich das über längere Zeit mit einer sehr unangenehmen Geruchsbelästigung.

säubern

Das Haupt wir anschließend mit einem Messer sauber geputzt

bleichen des schädels

Anschließend die durchnässte Trophäe mit 30%igen Wasserstoffperoxid mehrmals einpinseln und wenn möglich zum besseren Ausbleichen noch an die Sonne stellen. Nachdem die Trophäe trocken und gebleicht ist, können die letzten organischen Reste weggekratzt und die Krucken dank der Markierung wieder auf die richtige Stelle aufgesetzt werden.

Autor: Johannes Kaufmann

Bildergalerie

Bei mäßigen Temperaturen, aber bei Sonnenschein und trockenem Wetter konnte auch heuer wieder die Stangenabwurfschau unter Einhaltung der Coronavorschirften auf dem Vorplatz des Jagdgasthauses Egender durchgeführt werden. Der Termin war kurzfristig angesetzt um eine größere Menschenansammlung zu vermeiden. Um 19 Uhr hatten alle Reviere bis auf eines ihre Stangen abgeliefert. Nachdem alle Stangen für das bewährte Hirschbüchle fotografiert, digitalisiert und katalogisiert waren, wurden sie fachmännisch aufgelegt und dem jeweiligen Revier zugeordnet. Mit großem Interesse wurden die einzelnen Stangen von den Jägern, Pächter und ihrer Jagdaufseher begutachtet und darüber fachgesimpelt. Auch einige Urlauber und Zaungäste wurden durch das jährliche Spektakel angelockt und bestaunten die unterschiedliche Art der Fundstücke von unserem heimischen Rotwild. In sicherer Entfernung äste am Nordhang ein Rudel Rotwild, welches sich aber recht unbeeindruckt von der kleinen Menschenmenge zeigte.

hirschbüchle

Einmal mehr hat das Hirschbüchle gute Dienste geleistet, das sich mittlerweile als unentbehrliches Hilfsmittel zur Bestätigung der Hirsche bewährt hat. Niemand kann das Alter eines unbekannten Hirsches, der älter als zwei Jahre ist, in der Natur auf das Jahr genau ansprechen. Umso wichtiger sind die Sammlung von Abwurfstangen sowie die Erstellung von Abwurfserien, weil mit Hilfe von individuellen Geweihmerkmalen die einzelnen Hirsche in der freien Wildbahn zum Großteil wiedererkannt und somit ihr festgelegtes Alter genau angesprochen werden kann. Der Erfolg der Rotwildhege im Bregenzerwald, allen voran in der Wildregion 1.5b- Bezau-Schönebach ist zu einem großen Teil unserem seit vielen Jahren praktiziertem Hirschbüchle geschuldet, ohne dessen Existenz und Verwendung im Revier so mancher Hirsch mit großem Geweih zu früh aus dem Leben scheiden würde. In wiederholten Fällen wären die Auswirkungen auf die Population massiv und der Schaden für eine biologisch orientierte Rotwildhege groß. Die Existenz sowie konsequente jährliche Weiterführung des Hirschbüchles stellt vor allem in unseren kleinstrukturierten jagdlichen Einheiten eine wichtige fachliche Grundlage für die Erhaltung bzw. Erreichung eines gut strukturierten Rotwildbestandes dar und bietet damit auch eine gewisse Garantie für eine revierwerterhaltende Hirschjagd, so Wildökologe DI Hubert Schatz.

dank und ausblick

Organisator HO Hubert Egender bedankte sich traditionell bei allen Mitwirkenden. Für das nächste Jahr soll die Abwurfstangenschau eine besondere Note erhalten. Das Jubiläumsjahr soll in Form von einem großen Fest mit Musik und Tanz mit dementsprechendem Rahmenprogramm stattfinden, sofern es die Umstände zulassen. BJM Stellvertreter Wolfgang Meusburger richtete ebenfalls ein paar Worte an die Organisatoren und deren Helfer. Im Anschluss daran wurden die gesponserten Preise ausgelost und an die jeweiligen Finder der Abwurfstangen verteilt. Der Abend endete bei einem geselligen Beieinander in den gemütlichen Gaststuben der Familie Egender.

Autor: Johannes Kaufmann

Eine Online-Jahreshauptversammlung ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Vorarlberger Jägerschaft, welche von einem Großteil der Mitglieder, teils mangelnder technischer Voraussetzung, leider nur spärlich angenommen wurde. Trotz der geringen Teilnehmerzahl konnte die Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß durchgeführt werden. Das Ziel ist aber, dass ein gesellschaftliches Zusammenkommen im Herbst bei einem außerordentlichen Kameradschaftsabend wieder möglich sein wird.

Im vergangen Vereinsjahr mussten leider fast alle Veranstaltungen Corona bedingt abgesagt werden. Außer der verpflichtenden Trophäenschau / Hegeschau, die am 15. April 2021 in Kennelbach abgehalten wurde und die Abwurfstangenschau in Schönebach, die damit eine Weiterführung des wichtigen Hirschbüchleins für die Zukunft gewährleistet. Beide Veranstaltungen wurden nach den Corona Vorlagen und den gesetzlichen Bestimmungen hervorragend organisiert und besonders erwähnenswert ist auch die gute Disziplin bei allen Beteiligten.

BJM Hans Metzler zeigte sich am Beginn der JHV sehr erfreut über der mit großer Mehrheit gewonnenen Wahl von Dr. Christoph Breier als neuen Landesjägermeister. Er lobte seine jagdlichen und fachlichen Qualitäten und zeichnete ihn als gestandenen Jäger aus.

Bericht des bezirksjägermeisters

Anschließend folgten einige Berichte aus dem letzten Vereinsjahr 2020/2021 aus den verschiedenen Jagdregionen, wo es unter anderem auch einzelne Problematiken, die sich mit Grundbesitzern, Waldverein und dem Volksanwalt ergaben.

Im Frühjahr letzten Jahres fanden wie üblich die diversen Abschussverhandlungen statt. Dabei wurden gleich 2 Jahre für die Mindestabschüsse festgelegt. Bei dieser Verhandlung wurden Tierschutz/Rechtsbestimmungen der Nachhaltigkeit und auch unsere Vereinsatzungteilweise missachtet bzw. mit Füßen getreten. Die Macht forstlicher Infrastruktur und ihr Lobbying, sind solche Entscheidungen bzw. Ergebnisse zu verdanken.

Besonders das Thema TBC und Reduktionsgatter, auch vom Bezirksjägermeister als „Tötungsgatter“ bezeichnet, warf wiederum hohe Wellen auf. Grundsätzlich gilt für den BJM und vermutlich der meisten Jäger, dass dort wo TBC auftritt, in hohen Präferenzen wir eine örtliche und regional andere Betrachtung einer Wildwirtschaft angehen müssen. Die ausgearbeitete Verordnung trug wieder die Handschrift der Forstleute und hier speziell des Waldvereins, der dies ja über Jahre schon in seinen Vereinsorganen schriftlich aussendet. Selbst Auswüchse wie in Kaisers erbrachten kein Umdenken. Die Vorgaben für einen verpflichteten Reduktionsgatter wäre in deren Augen auch ohne Bewilligung des örtlichen Grundbesitzers zu verordnen gewesen. Dies käme doch einer förmlichen Enteignung von meist landwirtschaftlichen Flächen bzw. Personen gleich. Des Weiteren sind die Vorgaben von höher als 5% Präferenz und über 2 Jahre nicht-Erfüllung von 10% des Mindestabschusses die Begründung für solch einen Reduktionsgatter. Gerade, weil in den letzten Jahren die Mindestabschüsse extrem erhöht wurden und weil in kleineren Regionen mit weniger Stückzahlen ihr Revier bereits wenige Stücke die obigen Prozentzahlen übertroffen hätten, wäre Tür und Tor geöffnet worden für massive und unberechtigte Bestandreduktionen über solch fragwürdigen Einrichtungen, so der Bezirksjägermeister. Zwei ehemaligen hohen ÖVP Funktionären mit bäuerlichem Hintergrund als Grundbesitzer ist es zu verdanken, dass sie sich gegen diese Entmündigung massiv gewehrt haben und es ist der Landesregierung zu verdanken, dass in der neuen Verordnung nun nur mit Zustimmung des örtlichen Grundbesitzers ein sogenanntes Keulengatter errichtet werden darf.

In der ersten Jänner Woche dieses Jahres fand in der Genossenschaft Schröcken, begründet durch Gefahr von eintretenden Wildschäden eine Drück-und Bewegungsjagd statt. Leider kam es bei dieser Jagd zu Zerwürfnissen der örtlichen Grundbesitzer und der Jagdgesellschaft, die in ein rechtliches Verfahren wegen Ehrenbeleidigung und Verhinderung von jagdlichen Aktivitäten mündete. Grundsätzlich ist für den BJM als traditionellen Jäger die Jagd im Jänner sehr unbefriedigend, aber gerade in so exponierten hohen Lagen auch auf nichtjagende Menschen, die für solche Aktionen kein Verständnis aufbringen, sehr zu hinterfragen und nicht vertretbar.

Aus dem kleinen Walsertal gibt es hingegen erfreuliches zu berichten. Die Argumente der Entgegnung für die Zulassung des Reviers Auen-Ifen als neues Lehrrevier wurde von der Bezirkshauptmannschaft gewertet und führte zu einer Ablehnung. Zur Erklärung: Dieses Revier war vor gut 2 Jahren mit den verhungerten Hirschen negativ aufgefallen.

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es Dank unserem Landesveterinär für unser Jagdpersonal was die Ablieferung der TBC-Proben betrifft. Es wird eine Ablieferungsstelle in Egg, bei der Sammelstelle der Vorarlberger Tierkadaververwertung EGG-Melisau zu den Betriebszeiten MO, DI und SA jeweils von 9-12 Uhr und am DO zwischen 20 und 21 Uhr eingerichtet. Die Proben werden gekühlt aufbewahrt und von der Sammelstelle abgeholt. Zusätzlich werden von dem Büro in Egg gratis Nylonsäcke, Kabelbinder und Leerformulare zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls verbessert wird die Pauschalgebühr für die TBC-Proben auf 20,- EURO. Natürlich gilt der neue Tarif für alle Proben rückwirkend auch schon für dieses Jagdjahr, also seit 1. April 2021.

zukunft des bezirksausschusses

Unter Allfälligem gab der BJM bekannt, dass es in naher Zukunft keinen Führungswechsel im Bezirksausschuss geben wird. Es war geplant, dass er, sobald es Corona ermöglicht, das Amt als BJM an Sigi Kohler als neuen BJM weitergibt. Sigi Kohler, designierte BJM, bat jedoch Hans Metzler, auf Grund beruflicher Belastung, das Amt des Bezirksjägermeister zumindest für die nächste Zeit noch weiterzuführen. Das heißt, es werden in den nächsten Monaten, wenn der Bezirksausschuss wieder persönlich zusammenkommt, über die restliche Funktionsperiode von noch gut einem Jahr erneut abgestimmt.

Im Anschluss an den Bericht des BJM folgte der Bericht des Kassiers und die Entlastung der Rechnungsprüfer.

Nach etwas mehr als einer Stunde beendete der BJM die Prämiere der ersten Online-Jahreshauptversammlung mit einem Dank an alle Beteiligten und schloss mit einem kräftigen Weidmannsheil. Zu erwähnen gibt es noch, dass dies wohl die kürzeste Jahreshauptversammlung von Hans Metzler war, in seiner langjährigen Funktion als Bezirksjägermeister.

Autor: Johannes Kaufmann

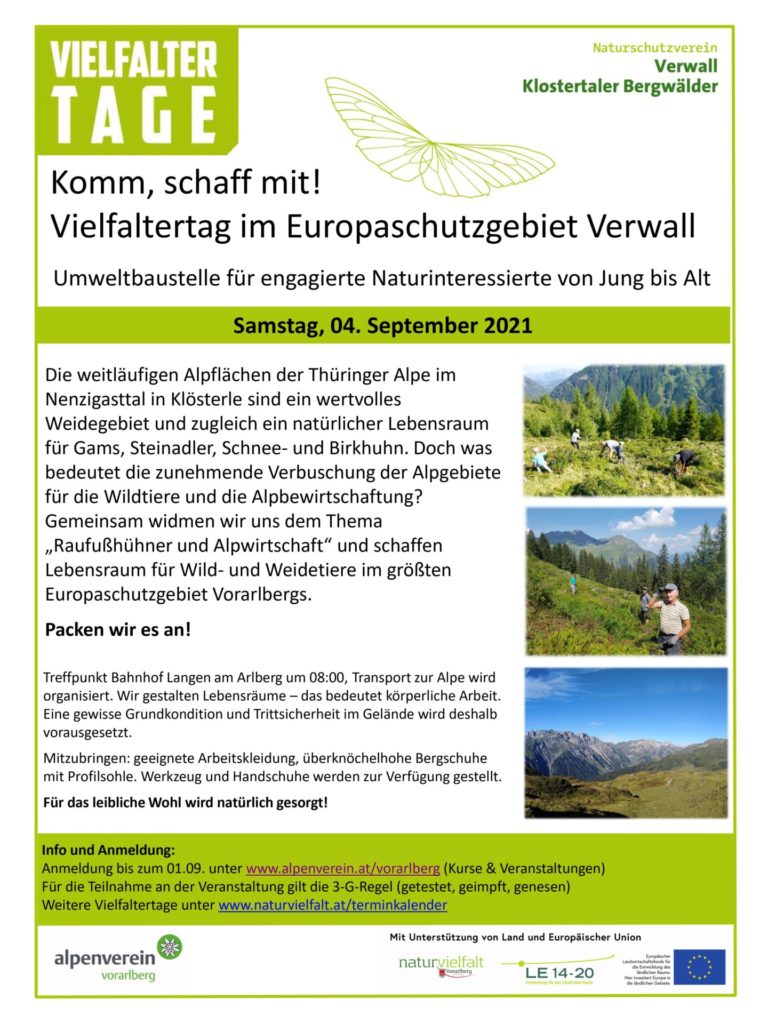

Der Wildtierkalender für das

Schuljahr 2021/2022 ist fertig!

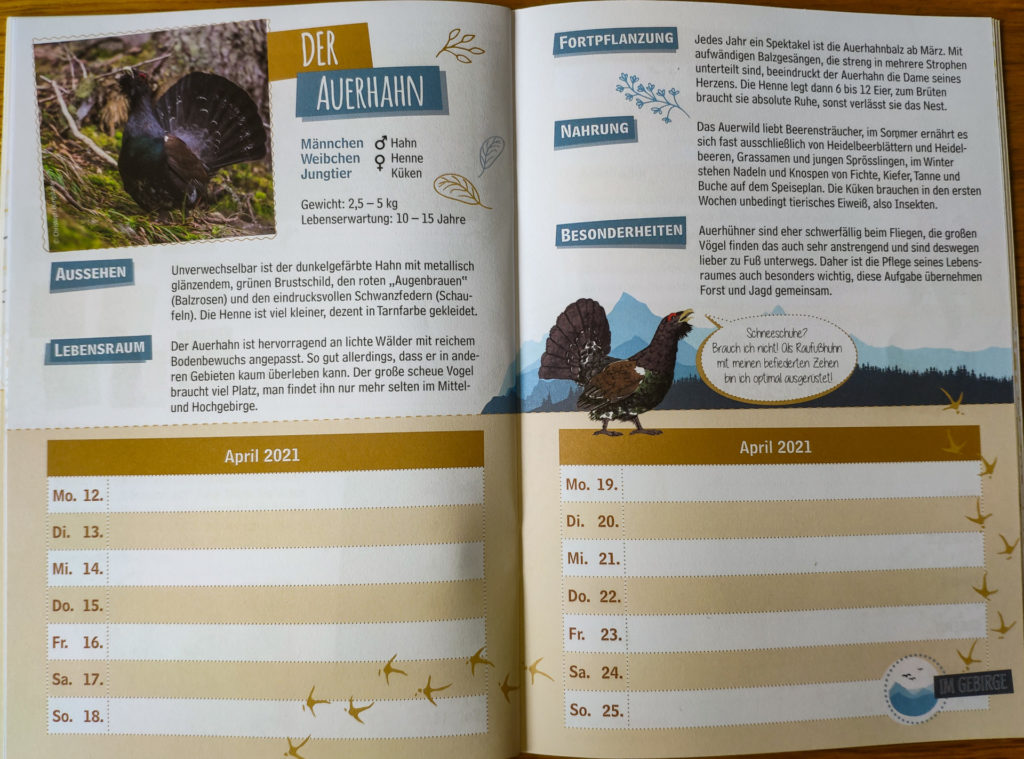

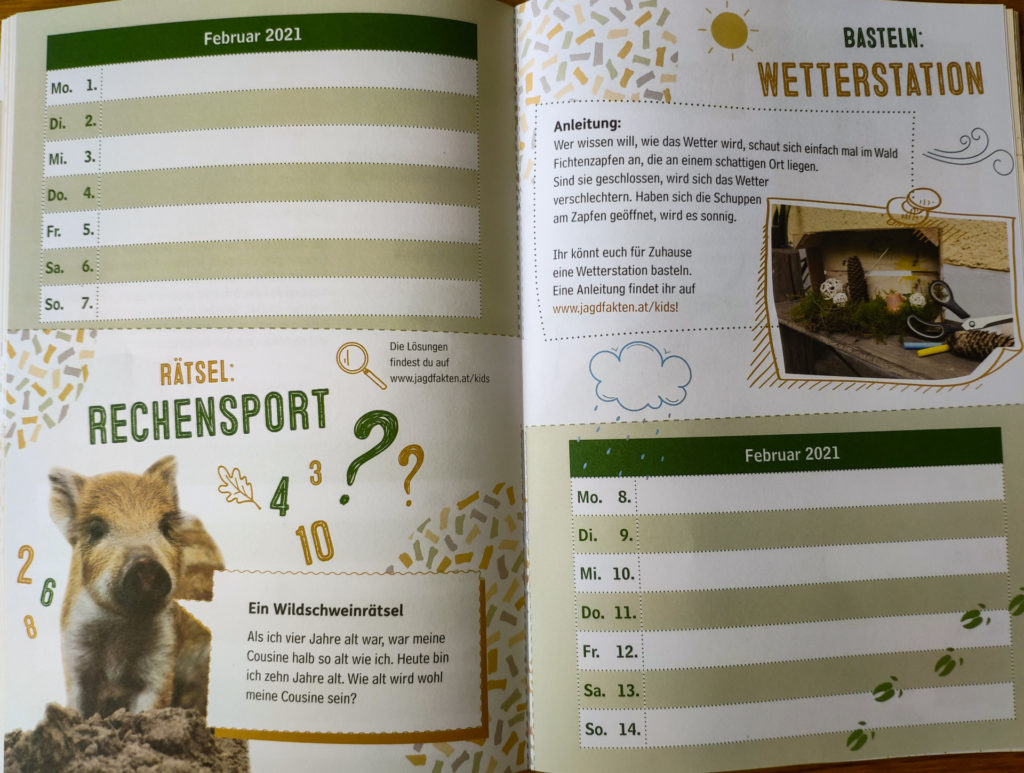

Wie bereits im vergangenen Jahr, hat auch der diesjährige Wildtierkalender einen besonderen Schwerpunkt und holt viele faszinierende Wildtiere vor den Vorhang. Heuer dreht sich alles um die verschiedenen Tätigkeiten der Jägerinnen und Jäger im Jahresverlauf. So wird anschaulich gezeigt, welche Revierarbeiten in den vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter anfallen und welche Wildarten dabei im besonderen Fokus stehen. Zugleich wird erklärt, welche Möglichkeiten die Kinder und Jugendlichen haben, sich am Einsatz für die Artenvielfalt zu beteiligen, indem sie beispielsweise im Winter auf den Wegen bleiben und damit den Wildtieren die lebensnotwendige Ruhe einräumen.

Mit spaßigen Spielen und interessanten Rätseln werden auch heuer wieder jagdliche Inhalte und die Kompetenzen unserer Jägerinnen und Jäger kindgerecht transportiert. „Jagd Österreich“ wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr und spannende Erlebnisse in unserer schönen Natur!

Die Kinderkalender liegen in der Geschäftsstelle der Vorarlberger Jägerschaft auf und können GRATIS abgeholt werden!

Termin:

Tontauben – Samstag, 24. Juli von08:00 -12:00 und 13:00 – 17:00

Tontauben / Jagdliche Kugel – Sonntag 25. Juli von 08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00

Austragungsort: WTC Gelände, Steinbruch Böschis

Tontauben:

- 25 Trapp

- 25 Parcours

Jagdliche Kugel:

je 5 Schuss auf 100m

- Gamsscheibe sitzend aufgelegt

- Fuchsscheibe sitzend am festen Bergstock

- Rehbockscheibe stehend am freien Bergstock

- Hirschtier liegend frei

Erlaubt sind alle nicht verbotenen Jagdwaffen mit u. ohne Schalldämpfer

Es ist nur Eisenschrot mit abbaubaren Pfropfen erlaubt. 24g Trapp, 28g Parcours

Anmeldung über Doodle Liste um Wartezeiten zu vermeiden!

Kugelbwerb: https://doodle.com/poll/4bhe8hmgxvitdsi9?utm_source=poll&utm_medium=link

Tontauben: https://doodle.com/poll/mrn3rhf93mixpfqh?utm_source=poll&utm_medium=link

Startgeld:

Tontauben für Mitglieder €40.-/ Nicht-Mitglieder €50.-

Jagdliche Kugel €25.-

Siegerehrung: Sonntag um 18:00 Uhr im Schützenhaus Nenzing

Es werden die Landesmeister in der Jagdlichen Kugel, Tontauben und Kombination gekürt.

Organisation :

Oliver Scherer – Schützengilde Nenzing (0664/6463191)

Peter Tabernig – WTC Nenzing Walgau (0664/6406073)

„der Veranstalter übernimmt keine Haftung“

Download des Einladungsschreibens (pdf)

Die diesjährige Generalversammlung findet am Freitag, 25. Juni 2021 um 18:00 Uhr im Firmament in Rankweil statt.

Tagesordnung:

| 1. | Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Begrüßung |

| 2. | Gedenken der im Vereinsjahr 2020/21 verstorbenen Mitglieder |

| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die Generalversammlung vom 14.09.2020 (Protokoll der Generalversammlung 2020) |

| 4. | Bericht des Landesjägermeisters |

| 5. | Diskussion zum Bericht des Landesjägermeisters |

| 6. | Rechenschaftsbericht 20/21 |

| 7. | Bericht der Rechnungsprüfer |

| 8. | Entlastung des Vorstandes |

| 9. | Voranschlag für das Vereinsjahr 2021/2022 mit Beschlussfassung |

| 10. | Ehrungen |

| 11. | Entscheidungen über Anträge der Mitglieder |

| 12. | Grußadressen |

| 13. | Allfälliges |

Gemäß Satzung (§12 Abs.6) sind Anträge, welche der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden sollen, bis spätestens 1 Woche vor der Generalversammlung (18. Juni 2021) bei der Geschäftsstelle der Vorarlberger Jägerschaft in 6845 Hohenems, Markus-Sittikus-Straße 20/2.OG., schriftlich einzubringen, andernfalls können sie nicht mehr berücksichtigt werden.

In der Generalversammlung sind gemäß § 13 Abs.1 der Satzung die Mitglieder des Vorstandes, die Ehrenmitglieder sowie die Vereinsmitglieder mit vorschriftsmäßig ausgestellter Delegiertenkarte wahlberechtigt. Es steht jedoch jedem Mitglied frei, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort das Wort zu ergreifen.

Es wird darauf hingewiesen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen COVID-19 Bestimmungen einzuhalten. Bitte um besondere Berücksichtigung der 3-G-Regelung: Zutritt nur für getestete, genesene oder geimpfte Personen.

Als Ergänzung zur Präsenzveranstaltung wird auch die Teilnahmemöglichkeit mittels Zoom-Videokonferenz angeboten.

Klicken Sie dazu bitte ein paar Minuten vor Beginn auf diesen Link:

https://us06web.zoom.us/j/81751717452?pwd=V3hhVkU3S1ZtSVk0ditzTi9lMk5LUT09

Meeting-ID: 817 5171 7452

Kenncode: 017293

- Hier finden Sie eine kurze Video-Einführung, welche bei der erstmaligen Verwendung von Zoom hilfreich sein kann: https://www.youtube.com/watch?v=y7hoidfsPLk&feature=emb_title

- Bitte geben Sie im Zoom-Meeting Ihren Vor- und Nachnamen an.

- Hier können Sie an einem Testmeeting teilnehmen und Ihre Einstellungen überprüfen.

- Hier finden Sie die Datenschutzbestimmungen von Zoom.

- Sie können selbst entscheiden, ob Sie Ihr Videobild teilen möchten oder nicht.

Wir laden Sie dazu recht herzlich ein und würden uns über Ihre Teilnahme freuen.

Der Landesjägermeister

Der Bezirksausschuss Bludenz lädt herzlich zur bevorstehenden Bezirksversammlung ein, welche im Vorfeld der diesjährigen Abwurfstangenschau stattfindet.

Termin: Samstag, 12. Juni 2021 um 09:00 Uhr

Tagesordnung:

-

-

- Eröffnung, Begrüßung

- Gedenken verstorbener Mitglieder

- Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung

- Genehmigung der Niederschrift der letzten Bezirksversammlung

- Bericht des Bezirksjägermeisters

- Bericht des Kassiers

- Bericht des Kontrollorganes und Beschlussfassung über dessen Anträge

- Voranschlag 2020/2021

- Anträge an die Mitgliederversammlung

- Neuwahl des Bezirkskassiers

- Wahl der Bezirksdelegierten zur Generalversammlung

- Grußworte

- Allfälliges

-

Die Beschlussfähigkeit der Bezirksversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Mitglieder gegeben. Ist die Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe zum festgesetzten Beginn nicht beschlussfähig, so wird diese um eine Viertelstunde später stattfinden und ist unabhängig von der Anzahl an anwesenden Mitgliedern beschlussfähig. Um verlässliche Teilnahme wird gebeten.

Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der aktuellen COVID-19.Schutzmaßnahmen statt.

Es wird darauf hingewiesen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen COVID-19 Bestimmungen einzuhalten.

Nähere Informationen folgen im Vorfeld.

Bezirksjägermeister Manfred Vonbank